En ce début novembre, tandis que tombent les feuilles et glissent les trottoirs mouillés, tandis que l’été indien semble avoir définitivement tiré sa révérence, je repense à ce jour d’automne où j’avais arpenté le Père Lachaise, il y a quelques années, transportée par le romantisme échevelé qui émanait de ce cimetière mythique dans son écrin de feuillages rougissants, sous le ciel gris de Paris [excusez le pléonasme]. L’automne, saison poétique par excellence. On aurait du mal à imaginer, par exemple, Lamartine vêtu d’une grenouillère en train de siroter une limonade sur la plage de La Baule en juillet, tandis que le même, en redingote et cravate nouée haut autour du cou, cheveux au vent et regard mélancolique, sur fond de sous-bois dégarni au soleil couchant d’octobre, tout de suite… nous y voilà. L’automne incite à méditer sur le temps qui passe, sur les vanités terrestres et les gloires mondaines, aussi éphémères qu’un maquillage non-waterproof lors d’une soirée mousse. Alors puisque rien ne dure en ce monde, mais que l’Homme est tout de même aiguillonné par cette pressante angoisse de laisser coûte que coûte une trace de son passage dans cette vallée de larmes, je pense que le moment est propice à vous entretenir aujourd’hui d’un sujet essentiel : comment bien choisir le monument de soi à transmettre à la postérité ?

Quand on est politicien, c’est assez simple : une bibliothèque, un musée, ou même un rond-point à son nom, et c’est toujours ça de gagné pour marquer la mémoire locale ou nationale, que la construction dudit monument ait lieu de son vivant ou après que l’on a passé l’arme à gauche. Mais pour le commun des mortels, pas facile de se démarquer, tant le conformisme semble érigé en ligne de conduite chez les marbriers funéraires. Et c’est bien dommage, à mon avis, d’autant que les siècles passés offrent une telle créativité en la matière qu’il suffit d’un rapide tour d’horizon pour trouver immédiatement une solution originale et personnalisée. Eh oui, car où est l’intérêt de revendiquer sa singularité en customisant les jantes de sa voiture, ses ongles ou son smartphone, si, quand sonne le glas, c’est pour mieux se retrouver sous le même granit que son voisin ? A n’en pas douter, encore un paradoxe du monde moderne. Voici donc quelques exemples iconiques, qui ne manqueront pas d’en inspirer certains. Car mieux vaut y songer dès maintenant : l’occasion ne se présentant qu’une fois, il s’agit de ne pas confier son afterlife au hasard.

Vous êtes un brin mégalomane mais c’est ce qu’on aime chez vous. Vous pensez être la réincarnation d’une grande figure historique, sinon, comment expliquer vos succès professionnels, vos conquêtes de toutes sortes, et cette étrange manie de poser de trois-quarts, le port altier, les mains solidement cramponnées aux accoudoirs de votre fauteuil, sur les photos de famille ? Autant voir grand et l’assumer. Tout comme Louis XIV, profitez de votre ultime départ pour épater votre cour. A l’image de son règne, pompeux et grandiloquent, la mise en scène des funérailles du Roi-Soleil a tout d’un grand moment de théâtre baroque. Après avoir poussé son dernier soupir, le 1er septembre 1715, Louis XIV s’est vu offrir une pompe funèbre de plusieurs jours, au déroulement millimétré : autopsie, retrait du cœur et des viscères – qui conformément à une longue tradition font chacun l’objet d’un monument distinct de celui du corps -, embaumement, exposition du cercueil à Versailles dans un somptueux décor éphémère afin que la Cour présente ses hommages au roi défunt, puis s’ensuit le cortège funéraire qui accompagne le cercueil de Versailles à Saint-Denis – le transfert dure toute une nuit, au pas des chevaux, au son de la marche funèbre et à la lueur des torches – et enfin un dernier temps fort avec la présentation du royal catafalque en la basilique pour la cérémonie. Et puisque Versailles commémore cet automne le tricentenaire de la mort de Louis XIV par une exposition très immersive dans les décors – disparus mais reconstitués pour l’occasion à partir des gravures de l’époque – de la pompe funèbre du grand Louis, c’est l’occasion rêvée de se faire une idée de l’effet d’ensemble à échelle 1. Tous les éléments iconographiques sont réunis dans cette célébration monarchique : la couronne, les draperies à motif d’hermine qui rappellent bien sûr le manteau de sacre, les armoiries royales à triple fleur de lys sur le fronton du dais. La dimension narrative et dramatique du décor est incarnée quant à elle par les figures de pleureurs au pied du catafalque et les squelettes, soutenant la couronne d’une main osseuse et portant faux et sabliers dans l’autre. Avouez que, même trois siècles après, le grand frisson du sublime est au rendez-vous. Le tout est de disposer de suffisamment de hauteur sous plafond et de carton-pâte pour éviter que l’effet retombe comme un soufflé [les plus originaux pourront néanmoins préférer cette suggestion de l’ornemaniste Jean Bérain pour un catafalque royal, avec une pincée d’exotisme et de palmiers, c’est vrai que c’est tout de suite plus gai.]

Reconstitution du catafalque éphémère de Louis XIV dans la basilique Saint-Denis, le 9 septembre 1715, d’après une gravure conservée à la Bnf (scénographie et maquette par Pier Luigi Pizzi pour l’exposition Le Roi est mort, actuellement au Château de Versailles).

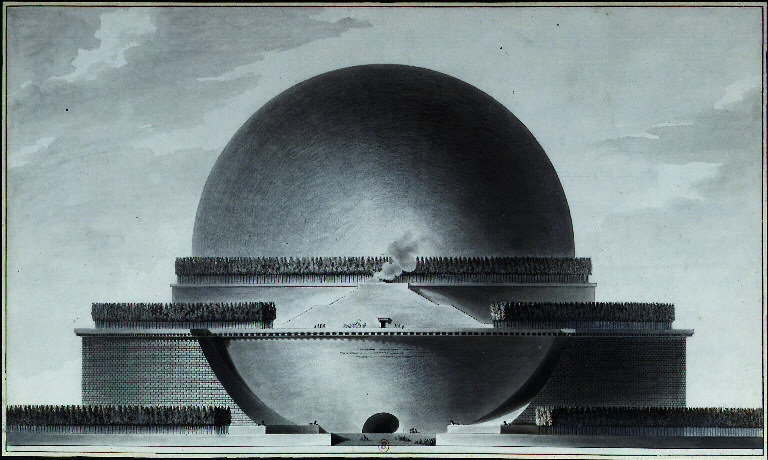

Vous êtes un scientifique dont les découvertes ont révolutionné le monde, la galaxie et le multivers. Vous savez pertinemment que vos travaux vous survivront et que des générations de disciples continueront de vénérer votre nom. Mais quand même, ce serait dommage de ne pas accéder à la notoriété auprès du grand public. La solution ? Vous faire construire un monument tellement gigantesque qu’il sera visible depuis la lune si le temps est dégagé. C’était à peu près l’idée d’Etienne-Louis Boullée, architecte-utopiste génial du XVIIIème siècle français, lorsqu’il a conçu ce projet démentiel de cénotaphe pour le grand Isaac Newton.

Etienne-Louis Boullée (1728-1799), Cénotaphe de Newton, élévation géométrale, 1784, encre sur papier, Paris, BnF

Quoi de plus efficace en effet, pour célébrer le père de la théorie de la gravitation universelle, que cette sphère de 150 m de diamètre, abritant en son cœur une deuxième sphère suspendue, figurant des corps célestes dans leur ballet cosmique ? Le tout posé sur un soubassement couronné de trois rangées de cyprès, dans lequel on entre par une ouverture discrète, tandis que flottent au niveau intermédiaire les fumerolles du feu sacré entretenu à la mémoire éternelle de ce glorieux génie. Les plus pragmatiques se demanderont, à juste titre, si une telle structure a la moindre chance de tenir debout compte tenu de ses mensurations colossales. La réponse est non, évidemment. Le projet ne fut jamais réalisé mais tel n’était pas vraiment le but de Boullée. Largement diffusée par la gravure parmi ses contemporains, son architecture visionnaire et bigrement futuriste [dont on retrouve l’écho dans l’imaginaire fécond des BD de Schuiten et Peeters] a plutôt fourni matière à réflexion sur l’embellissement des villes et de l’espace public, avant l’invention de la notion d’urbanisme. Développée autour de monuments emblématiques tels que les bibliothèques ou les mausolées de grands hommes, la vision de Boullée est celle des Lumières, qui placent au premier plan le savoir et le génie humain comme moteurs de progrès social. C’est une tentative d’incarnation concrète d’un concept abstrait dans la pierre, autant qu’une réflexion sur le rôle structurant du monument dans la cité. Néanmoins, la réalisation d’un édifice aussi cyclopéen peut s’avérer compliquée, même de nos jours : obtenir les permis de construire, trouver un architecte assez fou pour vous suivre, et surtout, réunir les fonds nécessaires… Lancez donc sans plus attendre une souscription sur internet.

Inconditionnel de la lecture de romans gothiques anglais, de visites de catacombes et de vieilles églises en ruines par les nuits sans lune, vous nourrissez une fascination romantique pour les puissances occultes, les revenants et ectoplasmes en tout genre. Vous ne rechignez pas de temps à autre à une petite séance de spiritisme avec vos amis de noir vêtus, et vous vantez d’avoir déjà conversé avec l’esprit de Guy Fawkes. Inspirez-vous de Roubiliac, l’auteur de ce fantastique monument funéraire, l’un des ornements de la royale abbaye de Westminster.

Louis François Roubiliac (1702-1762), Tombeau de Joseph et Elizabeth Nightingale, 1761, Londres, abbaye de Westminster

Roubiliac, le plus frenchie des sculpteurs d’outre-Manche au XVIIIe siècle : formé à Lyon, Dresde puis Paris, il s’embarque pour la Perfide Albion vers 1730, et y fera une belle carrière. Il se spécialise tout particulièrement dans le portrait en buste et la statuaire funéraire. Parmi les personnages célèbres qui ont eu l’honneur de se faire tailler le portrait – de leur vivant ou de manière posthume – par Roubiliac, l’on compte Shakespeare, Haendel, Alexander Pope, Hogarth… Autrement dit, la fine fleur du génie anglais passé ou présent. Le traitement expressif, voire volontiers décontracté, du modèle, allié à une maîtrise consommée des effets de texture, sont la clé du succès de Roubiliac auprès de ses contemporains, artistes et gens de lettres en tête. Le monument funéraire des époux Nightingale, en comparaison, tient une place tout à fait originale dans son oeuvre : l’on y voit Joseph Nightingale tentant vainement de protéger sa bien-aimée, déjà agonisante, de l’attaque d’un affreux squelette drapé surgi d’un caveau. La dimension performative de ce groupe sculpté renvoie très directement à la tradition anglaise du théâtre – élisabéthain notamment – dans lequel les apparitions de fantômes ou créatures surnaturelles sont un motif récurrent, avant de devenir le sujet central d’une littérature alors en pleine éclosion, le roman gothique. Avec Le château d’Otrante de Horace Walpole (1764), puis Le moine de R.G. Lewis (1796), les récits horrifiques de donjons hantés et de revenants vont électriser l’imagination d’une Europe proto-romantique, celle-là même dont le peintre Füssli est la figure emblématique. Mais Roubiliac s’inspire aussi de l’art du Bernin, dont il a pu admirer lors d’un voyage à Rome le Monument à Ippolito Merenda, en l’église San Giacomo alla Lungara. Et voilà, le combat éternel de l’Amour contre la Mort, et vice-versa, se traduit très efficacement dans ce tombeau [même si je ne peux chasser de mon esprit, en voyant ce squelette belliqueux, une vision d’Indiana Jones et la dernière croisade. A éviter donc si vous craignez d’effrayer les enfants].

Vanitas vanitatum omnia vanitas, telle est votre devise. Dans votre infinie sagesse, vous savez que les oripeaux terrestres ne vous accompagneront pas dans l’au-delà. Autant offrir à la postérité une image de vous qui glorifie l’essentiel, à savoir vos grandes vertus morales et votre héroïsme inégalable. En toute simplicité bien sûr.

Ligier Richier, Monument au cœur de René de Chalon, vers 1550, calcaire poli, 175 cm, Bar le Duc, église Saint-Étienne

René de Chalon, prince d’Orange et duc de Lorraine, élevé au rang de Chevalier de la Toison d’Or par Charles-Quint, s’était vu confier par Marguerite d’Autriche le gouvernement de la Bourgogne, de la Hollande, de la Zélande et de la Frise, mais périt en 1544, à l’âge de 26 ans, lors du siège de Saint-Dizier. Selon une légende, que rien n’atteste avec certitude, ses dernières volontés étaient que son monument funéraire représente son corps… trois ans après sa mort. Dans la mesure où aucun document n’a subsisté, il est difficile de connaître la latitude laissée à Ligier Richier dans la conception de son oeuvre, néanmoins, la maison de Lorraine voulait faire édifier pour René de Chalon un monument hors du commun, à la mesure de l’admiration qu’elle lui vouait, et de l’émoi qu’avait provoqué sa mort précoce. Et on peut dire que le sculpteur a rempli le contrat, innovant sur toute la ligne et accomplissant un véritable tour de force technique. Ce monument au cœur n’est pas une urne posée sur une colonne, ou sur un autre élément architectonique inspiré de l’Antique, comme la majorité de ses contemporains. Il est tout à la fois la structure porteuse et le réceptacle, en l’occurrence un corps décharné qui brandit son propre cœur. Cette figuration révolutionnaire dérive de l’iconographie médiévale du transi, soit la représentation du corps dans un état plus ou moins avancé de décomposition [le transi de Guillaume Lefranchois, au musée des Beaux-Arts d’Arras, en est sans doute l’exemple le plus saisissant ; voilà qui incite à l’humilité, mes amis]. Mais l’artiste transcende toute dimension macabre en représentant son transi « au vif », dans l’attitude triomphale d’un chevalier du christianisme, sans peur et sans reproche. Les stigmates de la mort sont pourtant traités avec réalisme : peau en lambeaux, os et tendons apparents, ventre béant, crâne entièrement décharné… Preuve aussi que Richier est parfaitement au fait des dernières découvertes en matière d’anatomie : il a pu s’inspirer en effet des planches du traité de Vésale, De humani corporis fabrica (1543), et évolue d’ailleurs dans un foyer artistique – la cour de Nancy – qui nourrissait une certaine curiosité pour l’étude anatomique dans la seconde moitié du XVIe siècle. Quant au discours moralisateur sur les vanités, il est porté bien sûr par ce corps en déréliction, mais aussi par l’écu qui surplombe la figure, duquel les armoiries ont été effacées, signe que la mort abolit toutes les marques de grandeur terrestre, faisant du paysan l’égal de l’empereur. Bref, plus qu’un monument funéraire, c’est un manifeste. Le risque, c’est que dans trois ou quatre siècles, vos lointains descendants se perdent en exégèse sur le sens à donner à votre démarche radicale.

Votre philosophie, c’est le retour à la terre, les oiseaux, la nature et la COP 21. Vous souhaitez vous reconnecter à l’essentiel, retrouver le goût des choses simples et vous retirer pour l’éternité dans un monument qui symbolise vos convictions. Tout en vous rappelant vos cours de terminale. Pourquoi ne pas faire comme Jean-Jacques Rousseau, dont le tombeau dépouillé mais hautement chargé de sens détonne sous la coupole du Panthéon ?

Tombeau de Jean-Jacques Rousseau, vers 1794, bois, Paris, Panthéon

Panthéonisé le 11 octobre 1794, Rousseau est l’une des premières grandes figures d’intellectuels honorées par la Convention, lors d’une cérémonie solennelle et fédératrice, un de ces grands moments de cohésion dont la jeune nation a alors tant besoin. Le monument de bois élevé à la mémoire du philosophe surprend pourtant par son échelle très humaine. « Ici repose l’homme de la Nature et de la Vérité« , peut-on lire sur le flanc droit de ce petit temple dorique : c’est donc bien l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire (éditées à titre posthume en 1782), et plus encore du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) et du Contrat social (1762), dans lesquels il théorise le concept d’état de nature, que la France a choisi de révérer. La nature, la vraie, a effectivement fait partie intégrante de la vie de Rousseau dans ses dernières années : il s’adonne à la botanique et trouve le réconfort aux tourments de son existence lors de longues promenades dans la campagne. En 1778, à l’invitation du marquis de Girardin, il se rend au château d’Ermenonville pour se ressourcer, mais n’aura malheureusement pas le loisir de profiter longtemps de cet écrin de nature puisqu’il y meurt quelques mois plus tard, en juillet 1778. C’est au cœur du parc d’Ermenonville, sur l’île des peupliers, qu’est élevé le premier tombeau de Rousseau, dessiné par Hubert Robert. La vocation philosophique du lieu, conformément aux idéaux du marquis de Girardin, explique le programme architectural de ce parc à l’anglaise, qui comporte notamment un petit « temple de la philosophie moderne« , entre autres monuments dédiés à des penseurs ou des vertus, qui se dévoilent au promeneur et l’invitent à la méditation. Que ce soit pour le « temple de la philosophie moderne » d’Ermenonville ou pour le tombeau de Rousseau au Panthéon, le choix se porte sur une architecture qui se veut originelle, dans son expression la plus sobre, débarrassée de tout décorum. Les écrits de l’abbé Laugier ne sont pas étrangers d’ailleurs à ce retour aux sources : en 1755, dans son Essai sur l’architecture, il développe sa théorie de la « cabane primitive » – ici l’illustration pour le frontispice -, soit le principe fondateur de toute l’architecture classique, qu’il cherche à dégager dans sa vérité nue, cette même vérité convoquée dans l’inscription du tombeau de Rousseau. Des rondins de bois dressés verticalement selon un intervalle régulier délimitent un espace clos, au-dessus duquel des poutres sont posées horizontalement, tandis qu’un toit en pente, pour assurer le ruissellement de l’eau de pluie, vient couronner l’ensemble. Et voilà : l’ancêtre du temple grec dorique, qui n’est finalement que la transposition en pierre de ce principe de base. Car finalement, à y regarder de plus près, la sacro-sainte colonne n’est qu’un tronc d’arbre qui a réussi. Maintenant jetons un coup d’œil au tombeau de Rousseau : les colonnes qui le soutiennent sont traitées comme des troncs bruts et noueux qui semblent une référence directe à la cabane de l’abbé Laugier. Retour à la nature par le choix du bois, retour aux sources architecturales dans ce petit édifice audacieux de simplicité… obsession des origines d’une manière générale, au XVIIIe siècle, si l’on se rappelle que Goethe lui-même s’était mis en quête de la « plante originelle ». Bref, le programme d’une vie de philosophe résumé dans quelques mètres cubes, depuis la profondeur desquels Rousseau brandit à notre intention un flambeau qui résonne comme une injonction à se débarrasser du superflu. Sacrément en avance sur son temps. La dimension biodégradable du matériau devrait séduire de surcroît les écologistes militants, soucieux de leur empreinte carbone post-mortem.

Aujourd’hui, donc, tandis que la Nature se prépare à goûter quelques mois de repos syndical bien mérités, seules les taches colorées des chrysanthèmes du 2 novembre égaient encore les allées minérales des cimetières. S’il est vrai, comme le souligne amèrement Woody Allen, que l’éternité, c’est long, surtout vers la fin, cette perspective doit sans doute être adoucie par la certitude de reposer dans un monument à l’image de sa vie. Ou du moins un monument, fût-il modeste, conçu avec goût. Je prédis d’ailleurs un bel avenir à toute start-up qui se lancera dans le créneau, encore assez inexploré [pour diverses raisons éthiques qui ne devraient pas tenir longtemps face aux impératifs de l’économie de marché], du design funéraire démocratique. Car pour l’heure, à moins de faire appel aux coûteux services d’un artiste contemporain, comme Jean-Michel Othoniel, l’entreprise semble peine perdue. Alors quand branchitude arty et créativité 2.0 auront franchi jusqu’à l’ultime frontière de la mort, nous pourrons peut-être, comme nous y invite Desproges, vivre heureux en l’attendant.